厚生労働省が発出している診療報酬に関わる疑義解釈は、具体的な事例も掲載されており算定の可否を判断する上で非常に参考になります。

外来服薬支援料1についても疑義解釈についても参考に点が多く、実際に算定する上では把握しておきたいものですが、現場で働く薬剤師からすると以下のような少し煩わしい問題もあります。

◼︎ 疑義解釈の量が多すぎてどこに外来服薬支援料1に関するものがあるかわかりにくい

◼︎ いくつかは読んだ経験はあるが、発出された年度もバラバラで網羅的に把握できていない

◼︎ かなり昔の疑義解釈について、今も有効なものなのかわからない

疑義解釈では厚生労働省の見解がはっきり示されており、これらの内容に反して算定するとレセプトで返戻となったり個別指導で指摘される可能性もあります。

今回の記事では外来服薬支援料1に関して、実際に厚生労働省から発出されている疑義解釈の発出年月日や私自身の経験談を含めた解釈などをまとめています。

外来服薬支援料1に関連する疑義解釈は主に3種類ありますが、日本薬剤師会の見解等も併せてまとめているので疑義解釈を新しいものから古いものまで網羅的に把握したい人にとって役立つ内容になっています。

疑義解釈の他に日本薬剤師会のQ&Aも合わせてまとめているので、外来服薬支援料1を実際に算定したり勉強する上で疑義解釈を整理しておきたい場合など参考にしてください。

外来服薬支援料1に関する疑義解釈:3種類のまとめ

厚生労働省から発出されている疑義解釈に関して、外来服薬支援料1に関連するのは主に以下の3種類です。

厳密には平成20年3月28日に発出しているものもありますが、こちらは令和4年3月31日に「外来服薬支援料1」と「外来服薬支援料2」に読み替えたものが発出されているため、同じものとして扱い1種類としてカウントしています。

| 発出年月日 | 主な内容 | 現在も有効か | 詳細 |

| 令和4年3月31日 (平成20年3月28日)と同内容 | 新規の処方箋と服薬中の薬剤を一包化等 →算定可能 | 有効 | 疑義解釈①へ |

| 平成24年8月9日 | 複数の処方箋を合わせて一包化等 →算定できない | おそらく有効 | 疑義解釈②へ |

| 平成20年5月9日 | 院内処方を繰り返し薬局で一包化等 →繰り返しの算定はできない →この解釈は無効となった可能性 | 無効の可能性 | 疑義解釈③へ |

それぞれ詳細については疑義解釈①〜③として後述にまとめているので確認してください。

疑義解釈① R4/3/31:新たな処方箋と服薬中の薬剤の一包化等

上記は令和4年(2022年)3月31日の厚生労働省からの事務連絡であり、令和4年の疑義解釈では唯一、外来服薬支援料1に言及しているものです。

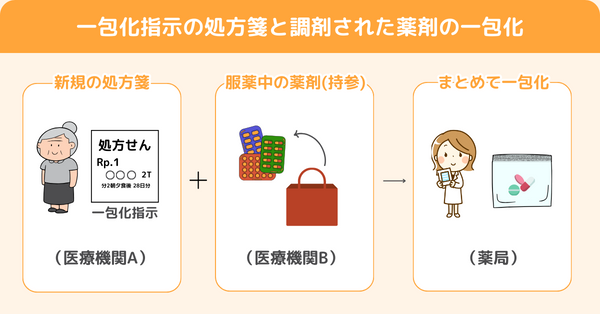

一包化薬の指示がある処方箋と合わせて服薬中の調剤済みの薬剤を持参した際に、調剤済みの薬剤も合わせて一包化したケースに関する内容です。

厚生労働省側の回答としては、外来服薬支援料1もしくは外来服薬支援料2を算定することが可能であるが、併算定はできないという内容です。

これに関しては旧:外来服薬支援料が創設された平成20年の疑義解釈でもほぼ同様の内容のものがあり、以前より認知されていた事例と言えます。

実際に外来服薬支援料1を算定する場合、このようなケースは比較的良く目にする機会があるため確実に理解しておきたい事例とも言えます。

平成20年(2008年)3月28日の事務連絡の内容からは「旧:外来服薬支援料」が「外来服薬支援料1」に、「旧:一包化加算」が「外来服薬支援料2」に読み替えられたような形となります。

今回の疑義解釈から理解するべきこととして、外来服薬支援料1と外来服薬支援料2は併算定できないという点も挙げられます。

外来服薬支援料1算定のポイント

・外来服薬支援料1と外来服薬支援料2は同時に併算定することはできない

疑義解釈② H24/8/9:複数の処方箋を合わせて一包化等

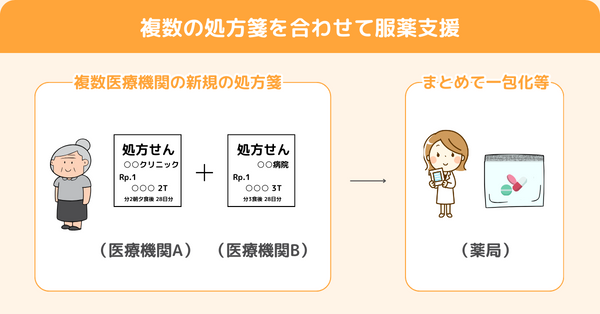

上記は平成24年(2012年)8月9日の厚生労働省からの事務連絡であり、この文章の「外来服薬支援料」は現在の「外来服薬支援料1」に該当します。

この疑義解釈では複数の診療科の処方箋を同時に受け付けて合わせて一包化したようなケースは、外来服薬支援料1を算定できないとしています。

算定できない理由は外来服薬支援料1の目的である、「服薬中の薬剤の服薬支援」に該当しないという内容です。

疑義解釈の事例では複数の処方箋がいずれも新規の調剤分であり、「服薬中の薬剤」を含めて一包化等をしていないからと読み取れます。

外来服薬支援料1の目的が「服薬中の薬剤」の服薬支援である旨は、令和4年(2022年)の厚生労働省の診療報酬に関する告示等にて明確に規定されており、外来服薬支援料1を算定する上で最も注意したい点の一つと言えます。

新規の処方箋を受け付ける場合でも、一緒に一包化するのが調剤済みの服薬中の薬剤であれば、外来服薬支援料1は算定できると考えられます(前述の疑義解釈①で紹介しているようなケース)。

外来服薬支援料1を算定できるか否かを判断する基準の一つとして、「服薬中の薬剤」があるかを意識するようにするのが良いでしょう。

外来服薬支援料1算定のポイント

・外来服薬支援料1は患者が服薬中の薬剤について服薬管理を支援した場合に算定する

ただし、資料によっては今回のような新規の処方箋を複数持ってきた場合にも外来服薬支援料1が算定できるとしているものもあります。

日本薬剤師会編集の保険調剤Q&A 令和2年版(発行:じほう)では、新規の処方箋を2枚同時に受領した際でも外来服薬支援料1を算定できると読み取れる記載があります。

上記のとおり、このQ&Aでは複数の処方箋をまとめて一包化した場合に外来服薬支援料(現在の外来服薬支援料1)を算定できるとしています。

考慮したい点として、上記のQ&Aは平成22年(2010年)版の書籍から記載されており、その後に今回の疑義解釈である平成24年(2012年)の事務連絡が発出されています。

そのため、少なくとも初回の平成22年(2010年)版の段階では、平成24年発出の今回の疑義解釈は考慮されない状態で掲載されています。

また、保険調剤Q&Aは2年に一度発刊され、過去のQ&Aも継続して掲載することが多いですが、令和4年版(発行:じほう)では上記のQ&Aは掲載されなくなりました。どのような理由で掲載されなくなったかはわかりませんが、現在の最新版では上記Q&Aは記載がない状態となっています。

これらの状況を考慮すると、厚生労働省が発出している疑義解釈よりも優先して算定する根拠として良いのかはやや疑問が残るものとなっています。

個人的にはやはり疑義解釈で明確に算定できないとされているため、今回のようなケースでは外来服薬支援料1は算定しない方が無難であると考えています。

この点に関しては外来服薬支援料1の算定事例の記事において、その他に算定できるとしている資料を含めた詳細な内容をまとめています。こちらも併せて参考にしてください。

外来服薬支援料1の算定事例|新規の処方箋や服薬中の薬剤を一包化する場合など

疑義解釈③ H20/5/9:院内処方を繰り返し薬局で一包化等

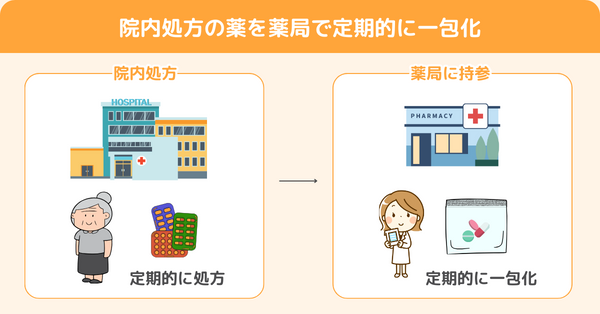

上記は平成20年(2008年)5月9日の厚生労働省からの事務連絡であり、この文章の「外来服薬支援料」は現在の「外来服薬支援料1」に該当します。

疑義解釈の内容は「院内処方された薬剤を薬局で一包化する」ということを繰り返した場合に毎回外来服薬支援料1を算定できるかというものです。

厚生労働省の回答は繰り返し算定することはできない(おそらく1回目のみ算定できる?)という内容です。

ただし、これに関しては日本薬剤師会が監修している情報誌において廃止されたと解釈して差し支えない旨の記事があります。

株式会社じほうが発行している「調剤と情報」の2016年10月号(Vol.22 No.13)「処方・調剤・保険請求のQ&A」にて以下のような記載があります。

上記のように平成28年(2016年)4月から算定回数が月1回と明確にされたため、この算定回数を超えない限りは繰り返し算定しても問題ないという解釈のようです。

この情報誌が元となり製本されている日本薬剤師会編集の保険調剤Q&A 令和4年版(発行:じほう)においても同様の事例が記載されており、繰り返し算定するのは差し支えないとしています。

一方で、現在でも算定できない事例としてこの疑義解釈を最新の資料でも掲載しているものもあります。

まず一つ目の資料として日医工が作成している日医工医療行政情報があります。インターネットで調剤報酬に関わる内容で検索すると多くの項目でヒットするため、閲覧した経験がある人も比較的多いかと思います。Stu-GEという行政情報・医薬品情報の解説まとめサイトであり、非常にわかりやすい内容となっています。

このサイトにおける外来服薬支援料1の2022年度改定版の資料で、算定できないケースとして今回の疑義解釈が掲載されています。

特に廃止されたといった旨の記載もないため、少なくとも資料を作成している側の見解としては、現在も有効な疑義解釈として掲載していると思われます。

二つ目の資料として保険薬局業務指針 2022年版(発行:薬事日報社)が挙げられます。

こちらの書籍では調剤報酬に関するQ&Aをまとめており、外来服薬支援料1について以下の内容が記載されています。

上記内容は「外来服薬支援料」を「外来服薬支援料1」に置き換えて、今回の疑義解釈をそのまま掲載しているものと考えられます。

こちらも廃止された旨の記載はないため、2022年時点でも有効な疑義解釈という見解を持っているものと思われます。

以上のようにこの疑義解釈は廃止されたと解釈できるとしている資料と、現在でも考慮するべき内容として挙げている資料が両方あるのが現状です。

個人的には上記で挙げた「調剤と情報」の2016年10月号「処方・調剤・保険請求のQ&A」の記載が納得感が高かったため、記載のとおり廃止したものと解釈して月に1回に限り継続して算定して良いのではと考えています。

しかし、算定できないとして掲載している資料も一定の信頼度があるので実際に現場レベルで経験した場合、担当する薬剤師さんはどうすれば良いか迷うかもしれません。

一番避けたいのは、算定するかしないかでバラつきが出てしまうことだと思うので、自分が最終責任者であれば統一した見解を持っておく、上司や経営者レベルの人で相談できる人がいれば相談して薬局としての方針を決めとくなど予め準備しておくのが良いでしょう。

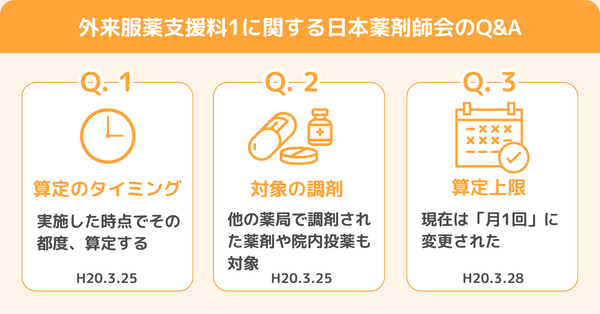

外来服薬支援料1に関連する日本薬剤師会のQ&A

厚生労働省の他に、過去に日本薬剤師会でも外来服薬支援料1に関連するQ&Aの資料を出しているため、それらも併せて確認していきたいと思います。

Q1は算定タイミング、Q2は対象になる調剤

上記は外来服薬支援料が新設された平成20年に日本薬剤師会より出されているQ&Aです。「外来服薬支援料」は現在の「外来服薬支援料1」に該当します。

Q1(どの時点で算定するのか)の内容については、現在の外来服薬支援料1に置き換えても有効な内容と言えます。

算定するのは実施した都度であり、処方箋がなくても患者さんに請求したりレセプト請求をする調剤報酬である点は現在も変わりありません。

Q2(当該薬局で調剤した薬剤のみ対象か)の内容も、現状でも変わりない内容です。

他の薬局で調剤された薬剤や病院・クリニックの院内処方薬についても、服薬支援をすれば外来服薬支援料1の対象となります。

Q3の回答は現在は無効となる

Q3については、現在の外来服薬支援料1の算定回数についてです。外来服薬支援料として創設された平成20年(2008年)の時点では算定回数の上限はありませんでした。

しかし、平成28年(2016年)4月からは算定回数について「服薬支援1回につき、月1回に限り算定する」と改正されているため、現在では「月1回まで」という回答に変わってくるQ&Aと言えます。

回答の後半に記載されいてる院内投薬を繰り返し薬局で一包化するようなケースも、厚生労働省の疑義解釈③の部分で記載しているように現在は繰り返し算定できるという見解を日本薬剤師会が出しています。

コメント